Аналитика и продвинутая аналитика: когда прогнозы превращаются в фантастику

Автор: Заруи Широян, Архитектор по управлению данными, BeringPro

Первую часть читайте по ссылке

Аналитика – это следующий уровень работы с данными, который предполагает не просто составление отчётов о прошедших событиях, а использование современных технологий (статистика, машинное обучение, сложная математика) для выявления скрытых закономерностей, построения прогнозов и получения новой ценной информации. Но здесь кроется главная ловушка. Продвинутая аналитика бесполезна без продвинутого качества данных. Алгоритмы машинного обучения – не волшебство. Они не могут отличить «правду» от «лжи» в ваших данных. Они находят закономерности. И если ваши данные полны системных ошибок и дубликатов, алгоритмы найдут и усвоят эти ошибочные закономерности.

Искусственный интеллект и машинное обучение: самообучающаяся система

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, (AI) и машинное обучение (Machine Learning, ML) – это эволюция аналитики. Они создают замкнутые циклы, где система не только анализирует данные, но и самообучается, предлагает и автоматически запускает действия. Это невероятно мощный инструмент. Но именно здесь цена плохих данных становится катастрофически высокой.

Например, ML-модель для прогнозирования оттока клиентов, обученная на данных, где один клиент представлен несколькими записями с разной историей покупок, будет строить неадекватные прогнозы, «думая», что это разные люди с неустойчивым поведением. Это приведет к неэффективным маркетинговым кампаниям и потере лояльных клиентов.

Artificial Intelligence (AI) не ошибается. Он усердно воспроизводит и масштабирует те ошибки, которые уже есть в ваших данных.

Дорожная карта к доверию. Как из хаоса построить систему, которой можно доверять

Путь к данным, которым можно доверять, – это не единовременный проект, а стратегическое путешествие. Он начинается не с покупки софта, а с принятия простого решения на самом верху: считать данные активом и управлять ими соответственно.

Встаёт главный вопрос: что делать? Как именно перейти от хаоса к порядку? Как превратить данные из источника проблем в стратегический актив?

Это не «скачок через пропасть», а поступательное движение, где каждый шаг готовит почву для следующего. Такой подход формирует дорожную карту, которую компания строит под себя.

С чего начать? От видения – к плану

Первое и главное правило: буква «Е» в EIM (Enterprise Information Management) означает «предприятие». Это не отдельный проект для IT или маркетинга. Это программа уровня всей компании. Часто топ-менеджеры высказывают мысль: «Сначала докажите, что это работает в небольшом масштабе». Но как только пилот подтверждает экономический эффект, критически важно масштабировать подход на всё предприятие.

Управление данными (Data Governance, DG) должно разрабатываться и внедряться в общекорпоративном контексте, а не в рамках одного департамента. Разработка дорожной карты – это не просто план проектов. Это определение ожиданий руководства и сотрудников, создание общего языка и понимания того, куда мы движемся.

8 ключевых шагов для построения дорожной карты

- Оцените бизнес-цели. Прежде всего – поймите, зачем это бизнесу. Развейте организационное понимание преимуществ MDM. Пересмотрите бизнес-направления и процессы: где именно отсутствие единой версии данных мешает работе или создает критические проблемы? Какие области получат максимальную выгоду?

- Оцените потребности бизнеса. Расставьте приоритеты. Какие цели самые важные? Какие из них напрямую зависят от качества данных как от критерия успеха?

- Оцените текущее состояние. Здесь не обойтись без модели зрелости. Честно оцените: какими инструментами и практиками вы владеете сейчас? Готова ли организация к изменениям культурно и операционно?

- Оцените пробелы. Сравните желаемое (п.2) с действительным (п.3). Где разрыв? Что именно мешает вам достичь целей? Эти пробелы и предстоит закрыть с помощью MDM.

- Сформулируйте желаемое состояние. Если текущих возможностей не хватает, определите целевой уровень зрелости. Куда мы хотим прийти?

- Проанализируйте дефицит возможностей. Конкретизируйте: каких именно компонентов, инструментов и компетенций не хватает для перехода от текущего состояния к целевому?

- Сопоставьте возможности с потребностями. Готовые возможности MDM можно и нужно сопоставить с актуальными запросами бизнеса – чтобы быстро показать тактическую отдачу и поддержать мотивацию.

- Спланируйте проект. После того как определены возможности, инструменты и методы, передайте «пакет» требований в управление проектами для разработки детального плана: анализ, проектирование, разработка, внедрение.

План внедрения: от теории – к реальным результатам

После создания дорожной карты наступает этап реализации. Вот как может выглядеть поэтапный план:

- Подготовка и принятие. Оцените текущую ИТ-среду. Разработайте бизнес-обоснование. Подготовьте учебные материалы. Проведите оценку метаданных, профилирование данных, выберите наборы для консолидации. Это этап «продажи» проекта внутри компании.

- Подтверждение концепции (Proof of Concept, POC). Выберите один тип данных (например, «клиенты») и попробуйте сделать по нему «золотую запись». Это не про результат – это про выявление узких мест в процессе. Одновременно с этим начинайте описывать общекорпоративные требования.

- Начальное развертывание. Учтите уроки POC из предыдущего этапа. Уточните модели данных. Определите метрики качества. Начните сопоставление и консолидацию записей. Создайте первый мастер-реестр и базовые сервисы.

- Версия 1.0. Первый рабочий релиз! Появляются протоколы для подключения приложений, политики управления данными, SLA по качеству. Новые приложения уже могут использовать единый источник правды.

- Переход. Миграция старых (legacy) систем на новую среду. Интеграция дополнительных сервисов.

- Операции. Постоянная поддержка репозитория, развитие сервисов под новые бизнес-задачи.

Ключевой результат этого этапа – дорожная карта, которая:

- Определяет этапы внедрения;

- Содержит контрольные точки и результаты для каждой фазы;

- Связывает эти результаты с измеримыми бизнес-выгодами;

- Оценивает сроки и ресурсы (деньги, люди).

Главное: вовлечение, не инициaция

Самая частая ошибка – считать, что всё начинается с написания плана. Нет. Всё начинается с вовлечения руководства и ключевых стейкхолдеров. Желание меняться – не то же самое, что способность меняться.

В одной компании все – и IT, и бизнес открыто признавали: «Данные по клиентам просто ужасны». Но проект по их очистке забуксовал. Почему? Ни один департамент не хотел брать на себя ответственность и быть первым, кто начнет работать по новым правилам. Потребовалась серьезная работа по подготовке организации к изменениям. Оценка текущей зрелости. Выстраивание межфункционального сотрудничества.

Главный враг на этом этапе – не технологии, а культурное сопротивление. Без работы с ним все остальные усилия могут оказаться бесполезными.

Стратегия, архитектура, внедрение: три ключевых фактора успеха

Дальнейший путь можно разделить на три больших блока:

- Стратегия. Сбор требований, поиск точек старта (use cases). Например, если начинаете с качества данных, изучите стратегические требования к нему. Если со справочников, то поймите, как их используют в аналитике и BI. Не начинайте с данных! Начинайте с бизнес-целей. Спросите: «Какой бизнес-результат хотим достичь?» и только потом идите к данным.

- Архитектура и дизайн. Полное вовлечение стейкхолдеров. Ответ на вопрос: «Из каких компонентов будет состоять новая система?» Проектирование этих компонентов.

- Внедрение. Детальное планирование ввода в эксплуатацию. Как переводить организацию из неуправляемого состояния в управляемое? Здесь критически важен поэтапный подход с частыми контрольными точками и обратной связью.

Не работает без обратной связи

Если вы не можете это измерить – вы не можете этим управлять. Обязательно внедрите метрики и отчетность, которые будут показывать прогресс. Без них скептикам будет слишком легко закрыть программу при первых же трудностях. Вам нужны надежные показатели, которые демонстрируют очевидный эффект для бизнеса.

Три главных фактора успеха

- Управление культурными изменениями. Сознательно переходите из нежелательного состояния в желаемое. Будьте готовы к сопротивлению и работайте с ним.

- Data Governance (DG) – это не «организация». Это бизнес-возможность, которая не привязана к организационной структуре. В идеале это кросс-функциональная, виртуальная деятельность.

- Data Governance (DG) должна быть привязана к конкретной бизнес-инициативе. Она не может существовать в вакууме «ради данных». Она всегда должна поддерживать достижение конкретных бизнес-целей.

Все это – последовательная работа, основанная на здравом смысле. Но именно она отделяет компании, которые тонут в хаосе, от тех, кто строит на данных свое конкурентное преимущество.

Хаос не исчезнет за один день. Поймите, где вы находитесь. И составьте свою дорожную карту к данным, которым можно доверять.

Заключение: Data-driven будущее. Куда ведёт дорога управления данными

Современный мир данных не стоит на месте. Технологии, которые казались инновационными еще вчера, сегодня становятся стандартом. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям нужно смотреть не только под ноги, выстраивая процессы, но и на горизонт.

Главные тренды ближайшего будущего

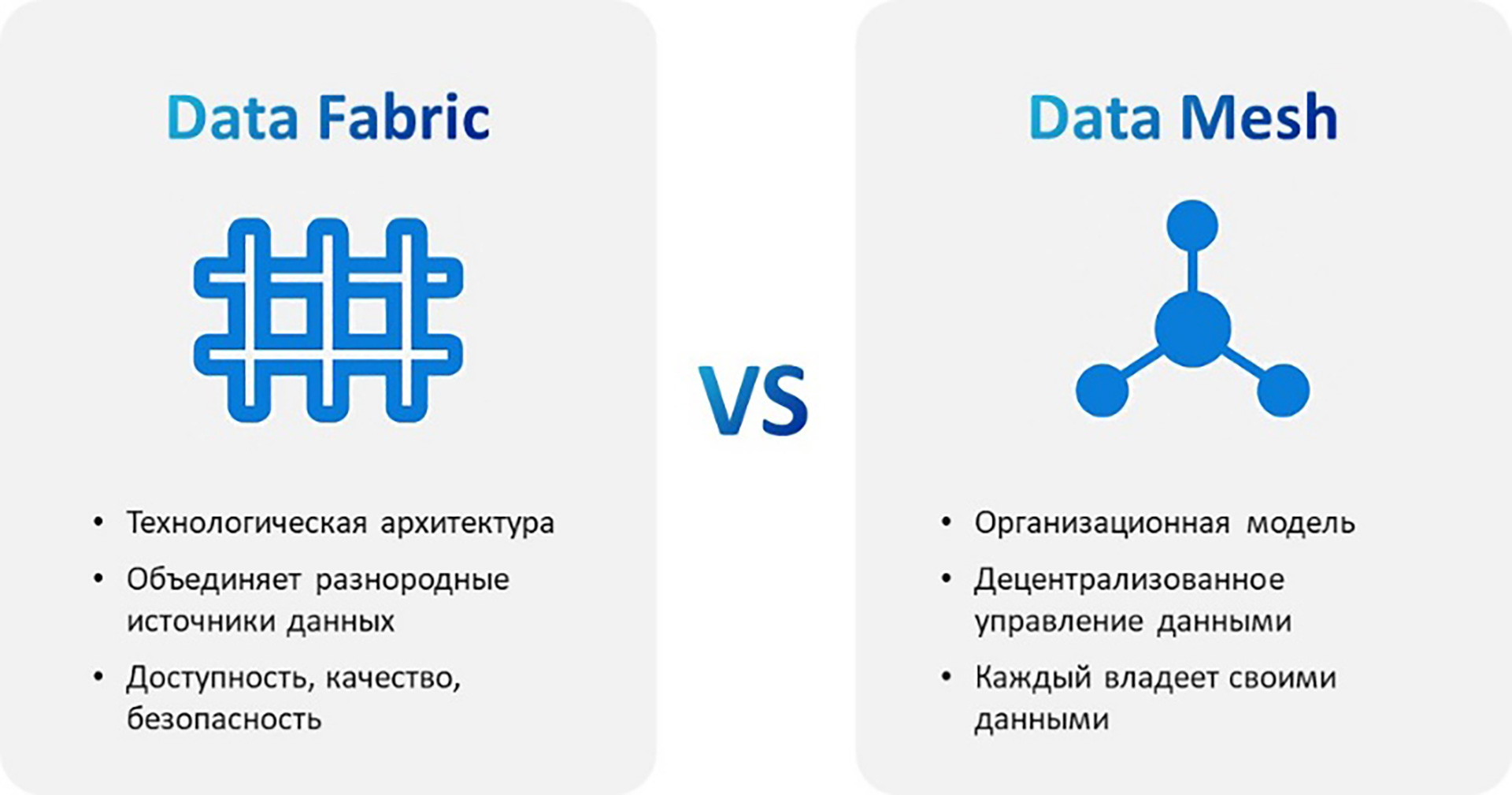

1. Data Fabric и Data Mesh: новая архитектура доверия.

Топовые компании уже отходят от идеи единого гигантского Data Lake («озера данных»), которое часто превращается в «неконтролируемое накопление данных». На смену приходят более гибкие концепции: Data Fabric и Data Mesh. Будущее за экосистемами связанных, но независимых данных, а не за монолитами.

Data Fabric – это архитектурный подход, который создает интеллектуальный «слой данных» поверх существующих хранилищ и систем. Он автоматически связывает источники, обеспечивает управление качеством, безопасность и доступность информации в режиме реального времени. Позволяет видеть и использовать данные как единое целое, даже если они физически распределены по десяткам разных платформ.

Data Mesh – это организационно-архитектурная модель, предложенная Зхамаком Дехгани. В ее основе лежит идея распределенной ответственности, где каждая бизнес-команда управляет «своими данными» как продуктом, отвечая за их качество и доступность. Это не технология, а способ организации работы с данными, который ломает централизованные «бутылочные горлышки».

Таким образом, Data Fabric решает «технический вопрос» (как интегрировать и управлять), а Data Mesh – «организационный» (кто отвечает и как использовать). Вместе они формируют архитектуру доверия, где данные становятся реальным активом.

2. Artificial Intelligence (AI) и Machine Learning (ML) как главные потребители данных.

AI/ML-модели становятся основным «потребителем» данных в компании. Они требуют не просто чистых данных, а огромных объёмов размеченных, актуальных и релевантных данных. Data-centric AI – это новый тренд, где фокус смещается с совершенствования алгоритмов на качество и разнообразие данных для их обучения. Без сильного MDM это невозможно.

3. Активное управление данными (Active Metadata Management).

Метаданные выходят из тени. Системы будут автоматически анализировать метаданные, чтобы понимать, откуда взялись данные, какого они качества, как их можно использовать и кому они доступны.

Новые специальности: кто будет управлять этим будущим?

- Инженер по качеству данных (Data Quality Engineer): строит системы и пайплайны для автоматического контроля качества данных.

- Менеджер данных как продукта (Data Product Manager): отвечает за домен данных как за продукт.

- Архитектор распределенных данных (Data Mesh/Data Fabric): проектирует экосистемы и организационные структуры.

- Аудитор по этике ИИ (AI Ethics Auditor): проверяет данные и модели на предвзятость (bias) и этическую корректность.

Российские и мировые решения для MDM: стратегический выбор

Теоретический фундамент важен, но реализация зависит от выбора технологической платформы. Для российской аудитории этот выбор часто стоит между проверенными международными решениями и быстрорастущими отечественными продуктами, учитывающими специфику локальной ИТ-инфраструктуры и регуляторных требований.

Международные вендоры (например, Informatica MDM, IBM InfoSphere MDM, SAP Master Data Governance) предлагают зрелые, комплексные платформы, глубоко интегрированные в свои экосистемы. Их сильная сторона – богатый функционал, поддержка сложных сценариев и глобальные лучшие практики.

Российские решения демонстрируют быстрый рост и зачастую выигрывают в гибкости, скорости внедрения и адаптации под требования российского законодательства (таких как 152-ФЗ). Среди заметных игроков можно выделить как MDM-платформы от ведущих интеграторов, так и специализированное ПО, сфокусированное именно на управлении мастер-данными, предлагающее современные архитектуры (например, на основе микросервисов).

Ключевые критерии выбора:

- Гибкость и настраиваемость: способность платформы адаптироваться под уникальные бизнес-процессы компании.

- Масштабируемость: возможность роста вместе с бизнесом.

- Интеграционные возможности: поддержка стандартных API, коннекторов к популярным системам (1С, SAP и т. д.).

- Соответствие требованиям импортозамещения: для многих организаций критически важна возможность работы в среде российского ПО (ОС, СУБД).

- Стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO): включает не только лицензии, но и затраты на внедрение, поддержку и развитие.

Выбор между международной и российской MDM-платформой является стратегическим и зависит от архитектурных требований, бюджета, долгосрочных целей и политики информационной безопасности компании.

Главный вывод

Современные технологии Artificial Intelligence (AI), озера данных (Data Lake) и аналитика в реальном времени (Real-Time Analytics) являются мощным двигателем. Но качественные данные – это высокооктановое топливо для него. Залить низкокачественное топливо в двигатель Формулы-1 – значит проиграть гонку ещё до старта. Та же логика работает и в бизнесе: MDM, Data Governance и архитектура данных становятся основой, которая определяет, сможет ли компания конкурировать завтра.

Управление данными больше не рутинная обязанность, а стратегический инструмент гибкости и инноваций. Те, кто научится доверять своим данным, будут формировать новые правила игры, а не пытаться догнать лидеров. Будущее цифровой экономики начинается не с красивых отчётов, а с данных, которым можно доверять.

Источники и литература

- DAMA International. DAMA-DMBOK Data Management Body of Knowledge (DMBOK2). DAMA. Официальная страница руководства https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge

- Ladley J. Data Governance: How to Design, Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program, 2nd ed., Elsevier, 2019. ISBN: 012815831X

- Loshin D. Master Data Management. Morgan Kaufmann/Elsevier, 2008. ISBN: 9780123742254

- Gartner. Data Quality: Best Practices for Accurate Insights, 2020. https://www.gartner.com/en/documents/3981874

- Федеральный закон РФ «О персональных данных» №152-ФЗ. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

- Zachman Framework: официальный сайт https://www.zachman.com/